酒文化作为中国传统文化的重要组成部分,承载着浓浓的情绪色彩和人文情怀。让酒真正成为文明的使者,需要所有人的努力。

中国白酒包罗的文化涉及到了仁义礼智信、温良恭俭让、忠孝廉耻勇等方方面面。甚至可以说,白酒文化便是中国文化的一个缩影版本。

酒以成礼,源于古俗古义。

“九月肃霜,十月涤场,朋友斯飨,日杀羔羊,跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆”发轫于夏朝的酒文化,在几千年历史长河中熠熠闪光。春秋时期,《左传》有云:“君子曰:酒以成礼,不继以淫,义也。以君成礼,弗纳于淫,仁也。”几千多来,与西方为了欣赏酒而饮酒不同,国人饮酒被赋予了更多的场景和情怀。

从古至今,隋唐以前,酒主要作为沟通交流的载体,人们借酒抒发着对人生的感悟、对社会的忧思、对历史的慨叹。到了唐代,饮酒鲜有节制,讲究“钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。”而从宋代开始,先人们开始注重节饮和礼饮,而到了清代,文人们著书将酒礼的规矩一条一条陈述出来,约束自己的同时也劝诫世人,清人张晋寿《酒德》有云:量小随意、客各尽欢、宽严并济、各适其意、勿强所难。

甜美的回忆、绵绵的愁绪、真诚的祝福、伟大的抱负……当白酒碰上这些,势必将演绎出荡气回肠的久别重逢。而饮者们的情绪,也统统在饮酒的过程中得到了升华、得到了寄托、得到了解脱、得到了安慰。从古至今,尽意的场景往往是醉翁之意不在酒,而在于浩渺无际、深沉无底的情意的交流与贮存。

在中国文学史上,将诗歌和酒广泛结缘开始于陶渊明。酒和陶渊明成为最亲密的朋友。浓浓的酒香使得陶渊明精神远扬,酒和诗的融合造就了中国文学史上绚烂的一章。酒深入渗透文学艺术、人生态度、审美情趣等方面,由饮酒流传下的美妙场景数不胜数。

“有酒不肯饮,但顾世间名。”——饮酒其三

“泛此忘忧物,远我遗世情。”——饮酒其七

“提壶抚寒柯,远望时复为。”——饮酒其八

“故人赏我趣,挈壶相与至。”——饮酒其十四

然而,随着时间驾临到新时代,由商业目的领衔的酒桌文化直接导致白酒原本的礼仪情怀文化逐渐褪色。“握十次手,不如喝一顿酒。”握手只是礼仪,酒是直接将人的情感托起,与其冷冰冰地握手,不如热乎乎地喝酒,毫无问题。但是,以“诱惑”去达成目的的手段,显然没有以“庆祝”来加深关系来得更歇斯底里。

劝酒、酗酒等是酒文化发展过程中形成的畸型陋习,也在现代快节奏的生活中被慢慢放大。

抛开饮酒时“莲花指、轻举杯、深入喉、舒展眉、重置杯、喊声美”的繁文缛节,“理性饮酒、礼性饮酒”应该被作为复兴中国白酒文化的圭臬。

如今,一方面,从技艺到记忆、从内部到外部、从国家到世界,江西陶令酒业传承陶渊明古法酿制,以高粱和大米为主要原料,用中偏高温大曲为糖化发酵剂,经传统固态法发酵、蒸馏、陈酿、勾调而成。

为复兴中国白酒文化,在重现昔日礼性饮酒场景的同时,陶令礼性饮酒、理性饮酒,积极推广轻松淡饮、理性饮酒的理念,让酒真正成为文明的使者,让酒的魅力与价值重新绽放,需要所有人的努力。

产品中心

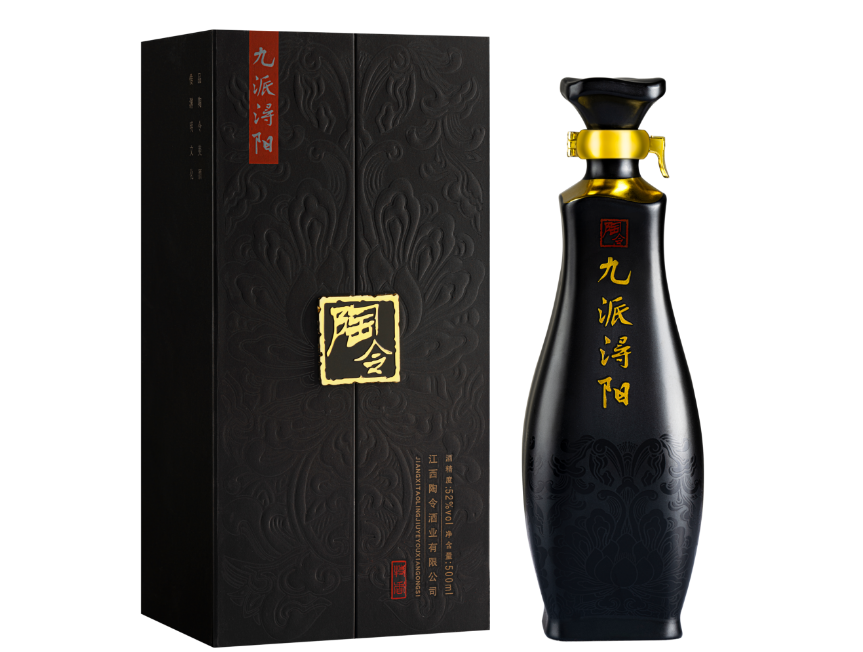

九派浔阳

陶令服务

投诉建议

售后服务

用户反馈

防伪查询

经销商

经销政策

成为经销商